LOS PREGONES DE SEVILLA I

En el silencio inefable de aquellas calles que conocimos en la Sevilla de hace cuarenta años, sin ruido de coches ni de motos, cuando en el aire se quedaba temblando el sonido monjil de una campana de convento, o el gárrulo susurrar de un surtidor en un patio entreabierto, se oían a cualquier hora los pregones callejeros de los vendedores ambulantes.

El pregón era algo más que un simple aviso verbal utilitario para dar a conocer una mercancía. El pregón era también una forma de expresión artística con que el anónimo vendedor satisfacía su instinto cantor de juglar callejero. Hay en los pregones sevillanos la misma raíz que en el cante flamenco. Todos sabemos que una gran parte del cante flamenco nace de las actividades de la vida cotidiana: unos afres flamencos nacen en la fragua al compás del martillo y el yunque; otros nacen a lomos de mulas por los caminos de arrieros y trajinantes; otros al giro acompasado de la trilla; otros en fin de la entraña dolorosa del presidio, y brotan por las ventanas del penal, hechos coplas carceleras, como las que cantaban con letra de saetas en la madrugada del Viernes Santo los presos de la cárcel del Pópulo en la calle Pastor y Landero.

Así, pregones como los que cantaba Quijá el Florero, que se ponía en las cuatro esquinas de San José, en la calle Sierpes, entre Jovellanos y Sagasta, a pregonar sus dalias y sus rosas, con música de sevillanas. Quijá el Florero participó de modo tan natural y tan entrañable en el desenvolvimiento de las sevillanas, como en nuestro tiempo lo hayan hecho los hermanos Reyes, los hermanos Toronjo, o el Pali. Así llegó un momento en que la gente más que interesarse por las flores que vendía se interesaba por oirle cantar los piropos a las flores, y le daban dinero solamente por oirle, como a aquel otro vendedor, el Niño de Pájaros, que los hermanos Alvarez Quintero recogieron en su zarzuela La Reina Mora, y que cantaba aquello de

Pajaritos vendo yo

en la rama los cogí…

hasta que sin vender pájaros se ganaba la vida recogiendo el dinero le daban por oirle cantar, como un jilguero de la calle sevillana. A Quijá el Florero le cupo igual honor e igual suerte, v así llegó a ser personaje tan popular, que el año que se murió salieron unas sevillanas se cantaron en la Feria de Abril, y que decían este epitafio tan sentido:

Cuando se murió Quijá

lloraron todas las flores.

Por los pregones, el pueblo sevillano podia seguir las horas del día sin necesidad de mirar el reloj. Había pregones de primera hora de la mañana, el del hombre que vendía para el desayuno:

Tortas, magdalenas,

pollitos de leche…

pero había que oirle. para hacerse una idea de lo que es la lentitud y la parsimonia. Se sentaba en la puerta de cualquier corral de vecindad, y tardaba cinco minutos. desde que lanzaba la pritnera palabra, Toooortas, hasta que cantaba la segunda. Magdaleeeenas…

A media mañana, cuando las mujeres están haciendo las faenas de la casa, pasaba por las calles del barrio de San Vicente el viejo de los escobones, con su manojo de escobones con el mango de caña del río, y la escoba hecha con palmas de palmera todavía medio verde. El viejo rezongaba en voz baja, como si rezase:

Escobones, buenos escobones

sólo que se le oía vagarnente algo así corno

coones, nos coones…

Media hora más tarde pasaba, a la hora en que las mujeres ponen el puchero a la lumbre, el que vendía la sal, con su pregón alegre y picaresco:

Niña, la sal

blanca, fina y salá

A las mocitas les doy la lata

y a las casadas la media lata.

el hombre vendía la sal midiéndola una lata en la que brillaban al sol de las once los cristalitos de sal, como en las salinas de San Fernando.

A eso de las doce, otro vendedor también de cosas de comer:

El aseitunerooooo

aseitunas gordales, aliñás

verdes y morás

Sonaba la campana de las doce en el reloj de la iglesia de San Lorenzo y le contestaban a lo lejos los relojes de la Catedral, de los Juzgados, de San Telmo, por entre naranjos cuajados de naranjas encendidas al sol del mediodía.

Otro pregón de cosas de comer era el de la uva, que fue recogido y cantado por Manolo Caracol

Uvitas negras

de los Palacios

comerlas niñas

mucho y despacio

el uveeeeero.

y junto al uvero disputándole la clientela, los vendedores de melones. Uno decía con voz desafiante como un kikirikí de gallo peleador:

Melooooones de la Isla

los calo.

y otro, con el puntillo de honra de su patriotismo de patria chica, sacaba el nombre de su pueblo como una bandera:

Meloooones de los Palacios

a prueba y a cala.

Quienes viven hoy en el mundo del precio fijo, de los supermercados, y de la fruta que viene envasada en bolsas de plástico o en redes de guita no pueden siquiera imaginar aquello de «a prueba y a cala». El vendedor se vanagloriaba de la calidad de su mercancía, y como estaba seguro de ella, tiraba de navaja y cortaba un trozo generoso, para que el cliente probase el melón, y si no estaba dulce no se lo vendía, sino que sacaba otro de la angarilla del mulo en que los transportaba.

Por la siesta en verano, pasaba el vendedor de botijos, aprovechando el momento en que el calor, la calor, invitaba a comprarlos. Por las estrechas calles de San Julián, o de la Magdalena o de San Isidoro, el vendedor pregonaba su refrescante mercancía:

Botellaaaaaa y búcaroooooo fino.

eran búcaros de Lebrija, de barro poroso y rezumante. Pero también venía el hombre de los botijos de La Rambla, de Córdoba, que había aceptado la comparación y la competencia:

Botiiiiiijos de la Raaambla.

A media tarde pasaba el chatarrero que compraba a grito pelado:

Hierro viejo

metal viejo

camas viejas

lana vieja

lo compro.

Otro compraba papel y libros, pero también algo tan lejos de la escritura como los paraguas usados:

Compro papel viejo,

libros, y paraguas

¿Tienen algo que vendeeeer?

A cualquier hora del día pasaba el paragüero y lañador:

Paragüero, y laaaaaañaor.

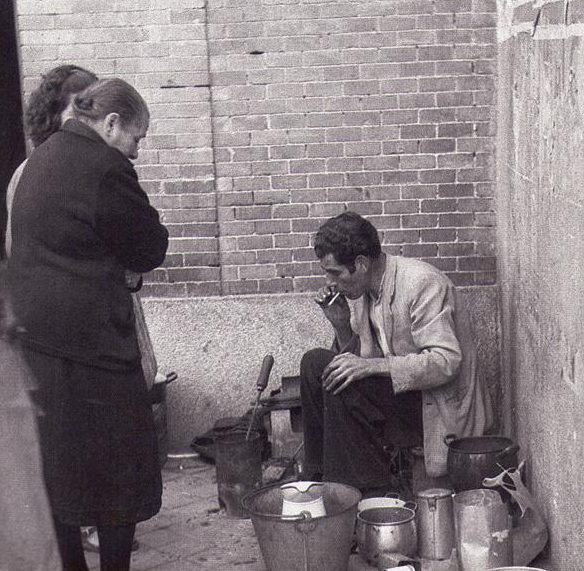

Aclararemos para quien no lo sepa que el lañador era un artesano ambulante que componía mediante grapas o lañas de hierro lebrillos, tinajas, orzas, y cacharros grandes de barro, si se habían rajado. A veces un lebrillo bien lañado quedaba tan sólido que duraba más que uno nuevo. Los lebrillos tenían diversas aplicaciones, desde lavar los platos, como fregadero de cocina, hasta para remojar la ropa para lavarla, o para bañar a los niños, o lavarse los pies los adultos cuando aún no se habían popularizado las duchas y los baños en las casas.

También pasaba por la calle pregonando su trabajo el latonero o latero, que llevaba un cacharro de latón con una pequeña porción de carbones encendidos, en cuyo fuego calentaba un utensilio de hierro, con el cual acariciaba una barra de estaño para sacarle una gota de metal derretido como una lágrima, con la que tapaba las picaduras o agujeritos de los cacharros de cocina deteriorados por el uso. El latero pregonaba:

Se arreglan pucheros

y cacerolas.

A veces, de tiempo en tiempo, con intervalos de varias semanas, invadían el silencio de la calle un grupo de gitanas, que voceaban:

Se cambian cacharros

por ropa usada.

estas gitanas daban por un traje de hombre usado, pero en buen estado, doso tres platos de loza barata, con florecitas pintadas en el fondo, o un dornillo para hacer el gazpacho. A veces unos platos grandes, que tenían pintado un gallo con cresta roja y sus plumas alborotadas, de encantadora e ingenua cerámica popular. ¿Cómo es que en una época en que la gente apuraba las ropas hasta lo indecible, poniéndoles piezas, culeras, rodilleras, coderas, cuchilleos y toda clase de remiendos, podían las gitanas encontrar trajes usados pero todavía en buen estado? La explicación la tenemos en la superstición popular sevillana: cuando se moría un familiar, nadie quería ponerse la ropa que el muerto había dejado a medio uso, ni siquiera la que tuviera casi nueva. Era esta ropa, el ajuar de los muertos, la que recolectaban, a cambio de sus platos y sus dornillos para venderla después en los puestos del «jueves» en la calle Feria, o en los mercadillos de los pueblos.

Al atardecer pasaban vendedores de chucherías. Una vieja que con voz chillona repetía:

Agua, chochos y avellanas.

la vieja portaba en una mano el canasto de los chochos y avellanas, y en la otra un búcaro de agua fresca.

La venta de agua fresca en la calle era cosa muy común. La gente, sobre todo las mujeres, no se atrevían a entrar en un bar y pedir un vaso de agua, así que compraban un trago del botijo por una perra chica, o sea cinco céntimos. Además había tres lugares de Sevilla en donde había puestos de agua fresca. Yo recuerdo el puesto de agua que había en la Plaza Nueva en la esquina más próxima a la calle Tetuán. La mujer instalaba allí un artilugio de madera en forma de una grada en la que cabían hasta una docena de cacharros de barro, botijos, botellas, y tallas. Otro puesto igual había en la Macarena junto al arco, el cual sirvió de inspiración a la musa popular, para una copla que decía:

En la Macarenita

me dieron agua

más fría que la nieve

en una talla.

El otro puesto, en fin, estaba en la Alameda, delante del casino de los ferroviarios. Este además de agua en tallas vendía higos chumbos, peladitos y dulces.

Pero los mejores higos chumbos eran los que vendían los ambulantes por las calles de los barrios, higos chumbos de varias clases, los blanquillos, los melares y algunas veces se veían los higos chumbos morados que se traían de Sanlúcar de Barrameda, y que cuando se comían se orinaba de color azul, con gran sorpresa y miedo del que no estaba en el ajo de esta particularidad fisiológica.

[amazon_link asins=’8498730244′ template=’ProductAd’ store=’dvdmena-21′ marketplace=’ES’ link_id=’dd4dc050-6282-11e7-882d-9998b8d3a72f’]

© 1982 Jose María de Mena

© 2017 David de Mena